如何和儿童谈生命和失去

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。清明节是中华民族纪念先人的重要节日,死亡与生命的意义是我们每个人都要去面对的重要命题,除此以外,宠物丢失、 迁移学校、好朋友的背叛……生命中的失落事件也会对我们的人生有深远影响,尤其对孩子而言,更是重要的阶段,如果处理不好,可能会影响心理成长,如果能顺利过渡,则是宝贵的成长资源。此次课程(点击视频播放)将结合临床故事和大家分享,如何陪伴孩子度过悲伤与失落、如何帮助孩子在失去中学习珍爱生命,学习感恩。

1

什么是悲伤与失落

一个人在意义重大的物品或精神象征物非志愿性地被剥夺时所面临的境况,可以是具体的人、物、财等,也可以是抽象的荣誉、友谊、需求等,可能在认知、情绪、行为等方面都出现反应,既是状态,也是过程,因人而异。常见的悲伤与失落如下:

1

成长性失落

如学业退步、搬迁、朋友背叛、退休、荣誉等

2

创伤性失落

如亲人死亡、重要器官摘除、地震伤亡等

3

预期性失落

可以预计到的失落,如退休、家人患有重疾等

一般性悲伤与失落通常会自行恢复功能,一般1-2个月

但现代孩子可能会存在更多的恢复困难,因为:

1.远离自然环境,大家庭的瓦解,孩子面对死亡的经验少

2.教育功利化,对儿童生命化的教育不足

3.生活工作的高效率,哀悼不够

4.害怕与回避谈论死亡,影响人格的成长

注意

成人或者儿童如果有以下表现,需要重视,因为可能提示哀伤未完成,事件仍然需要处理,否则可能会影响未来的生活,:

1.过于忙碌而无失落感(如地震后过于忙碌的志愿者)。

2.获得与死者疾病相似的症状。

3.身心反应性疾病(头痛、背痛、心悸、胃肠道症状等,查不出原因)。

4.与亲友关系发生变化(回避等)。

5.迁怒与死亡有关的特定人物。

6.作出伤害个人社会与经济方面的举动。

7.情绪不稳定、失眠、忧郁、紧张、自杀、自虐。

8.呈现如同精神分裂反应的行为,缺乏自知力、缺乏情绪、木然、机械化的行为。(Lindermann,1984)

2

儿童常见的悲伤与失落的表现

1

婴幼儿(0-6岁)

表现:作息紊乱,食欲差,黏人或冷漠,哭闹不止,重复的动作(如吮指),发育倒退、分离焦虑、本来会自己解便的儿童频繁尿床、尿裤子等等。

2

儿童(6-12岁)

表现:过度担心自己和家人的健康、脆弱、容易哭泣、莫名的烦躁、易激惹、注意力不集中、睡眠差、入睡困难、容易惊醒、黏人等。

3

青少年(12岁以上)

年龄越大的青少年反应越接近成人的反应,最常出现的是情绪低落、焦虑、担忧、愤怒、逆反等情绪。需要注意的是,学业、交友、价值观、亲子沟通。

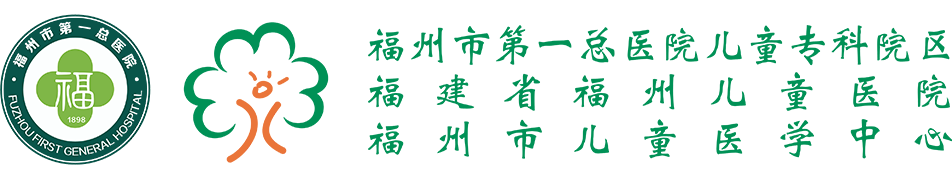

3

如何帮助儿童适应失落,培养积极的生命观

悲伤需要经历以上四个过程,只有通过充分的体验悲伤和哀悼,才会更容易接受现实,重新开始新生活。

对于儿童,特别需要注意以下六个原则:

孩子经历悲伤或失落事件,免不了难过、抱怨、害怕、甚至恐惧、内疚、愤怒等,每个孩子反应和持续时间不同,我们都需要接纳陪伴,试着去共情理解,换位思考,少讲大道理,让孩子觉得悲伤是正常的,不羞耻的,可以表达的。多聆听,少说话,通过眼神、点头等非语言的回应去陪伴,特别是初期。当家人不知道如何回答时,可以坦白承认:“我不知该对你说些什么,但我可以感受到你很难过,因为他/它对你很重要,我会在你身边,需要时我很愿意听你说说他(他/它)的事情” 。给孩子一些时间,他们会自己慢慢成长。

日常生活中,家长要有意识地对儿童进行生命化教育,对10岁前儿童可以结合花鸟虫鱼、日月更替、新陈代谢等帮助孩子理解生死是自然规律,可以循环传承的道理,如树叶落下,会变成土壤的营养,继续孕育长出新叶子的生命形式。当有宠物死亡等,通过安葬告别可以让孩子学习尊重生命,大自然和人类的紧密联系。10岁后儿童已经具备抽象思维,可以带孩子进行死亡教育,了解正因为生命有限,更应该珍惜生命。可以通过绘本、电影、绘画等方式让孩子理解生命的意义。

安全感和掌控感是孩子生活中重要的需求,当出现家庭哀伤事件时,有些孩子会出现退行性变化,尽量安排有熟悉的人陪伴,简要告知发生的事件,及接下来的生活安排,尽快恢复正常作息,对孩子的适应会有积极的帮助。

不建议以“睡着、到天堂、去旅游、人间蒸发”等隐晦或浪漫化的词句代替“死”字,鼓励讨论死者,一起回忆死者对生者的意义、趣事、遗憾、祝福等,有助于丧亲者增加真实感,可以通过写信、制作纪念册、开悼念会等仪式感和过去告别,进入新生活,也可以帮生者延续爱好和未了愿望,升华生命的意义。

中华民族的重要节日都蕴含着重要的意义,例如清明节,可以和孩子讨论清明节的来源、祖先的事迹,生命的传承,各种生命形态的意义等,以及做些什么可以让生命更有意义,即便我们不能选择生命的长度,但可以选择生命的宽度。鼓励孩子参与讨论,避免说教,让孩子反感。

父母对生活的积极态度,对困难的不妥协,对周围人的善行,都是最好的榜样和生命化教育,当孩子遇到困难低谷时,可以尽量去理解孩子,信任孩子,再一起分析原因,找到更好的解决方法。

愿你们每天都愉快地过着生活,不要等到日子过去了才找出它们的可爱之点,也不要把所有特别合意的希望都放在未来。——居里夫人

总之,死亡教育是生命教育的一部分,要帮助孩子了解生命的规律,生命诞生、生长发育、老化死亡、新陈代谢、丧葬习俗、安乐死的伦理…… 生命教育是人生的必修课,不仅仅让人认识生命,珍惜生命,更重要的是让孩子学会发现生命中的美,尊重他人,爱惜自己,热爱生活,活出生命的精彩……

图/文 儿童保健科 黄林娟

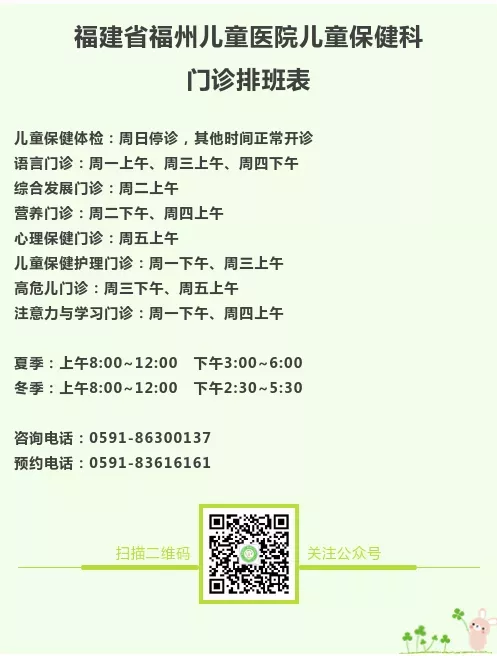

预约咨询: 0591-83616161

预约咨询: 0591-83616161